監督:クリストファー・ノーラン

出演:キリアン・マーフィー、エミリー・ブラント、マット・デイモン、ロバート・ダウニー・Jr.、フローレンス・ピュー、デヴィッド・クラムホルツ、ジョシュ・ハートネット、ケイシー・アフレック、マシュー・モディーン、ラミ・マレック、トム・コンティ、ケネス・ブラナー

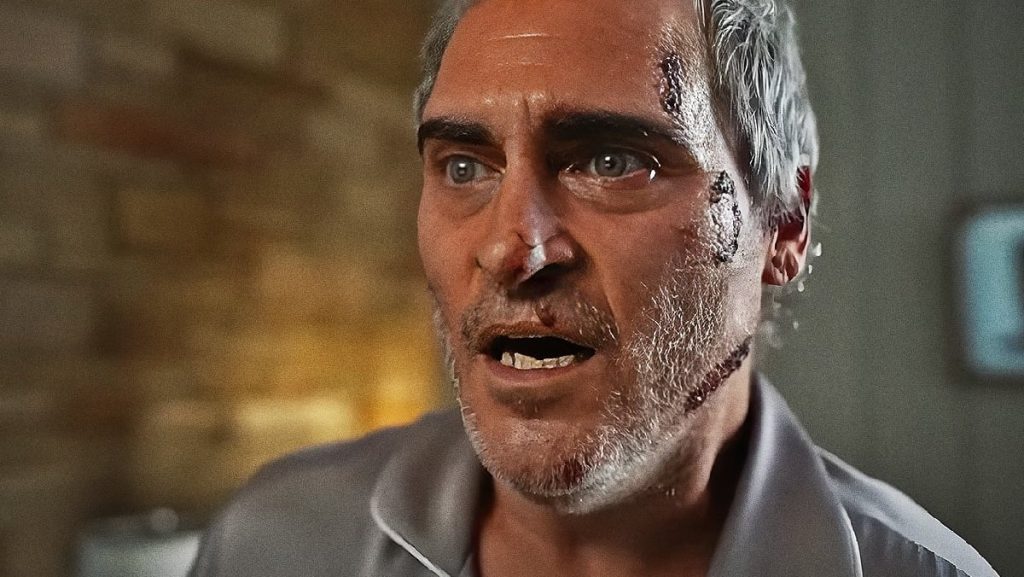

原題:Oppenheimer

制作:アメリカ/2023

URL:https://www.oppenheimermovie.jp/

場所:109シネマズ菖蒲

今年のアカデミー賞で作品賞を含む最多7部門で受賞を果たしたのがクリストファー・ノーランの『オッペンハイマー』だった。

原子爆弾の開発に携わった物理学者J・ロバート・オッペンハイマーについては、むかしアメリカのVoyager社が作った「The Day After Trinity」と云うCD-ROMの日本語版「ヒロシマ・ナガサキのまえに」制作に携わった(と云うか傍観していた)関係で、そのCD-ROMを作るきっかけとなったジョン・エルス監督の米国PBSで放送されたドキュメンタリー映画『The Day After Trinity -J Robert Oppenheimer and the Atomic Bomb-』を見たことで少しは知っているつもりでいた。

でもこのドキュメンタリーは、オッペンハイマーの原子爆弾開発・製造における関係者の証言に特化していたものだったので、クリストファー・ノーランの映画を観ることによって、オッペンハイマーのパーソナルな部分にも突っ込んだ部分、精神を病んで教授に毒リンゴを食わせようとしたこととか、女にだらしがないとか、その人のベースにある負の部分を知ることができたのは面白かった。

ただ、3時間を通してずっと情報の洪水を受け入れなければならないのには疲れてしまった。時系列を頭の中で整理する余裕も与えられないし、矢継ぎ早に登場する人物が何に携わっているのかも理解できないし、アイソトープの輸出ってなに? 爆弾開発に冶金も関係あるの? の疑問にも立ち止まってはいられない。いやもう、疲れるを通り越して、陶酔してしまった感もある。それはクリストファー・ノーランの『インセプション』や『TENET テネット』に通ずるものがあった。

全体的に見れば、細かいところの理解がぼんやりで良ければ、原子爆弾を作ってしまったオッペンハイマーの苦悩を巧く表現できていた映画だった。それはやはりクリストファー・ノーランの力量によるところは大きいとおもう。

これはもう一度、アマプラやU-NEXTなどの配信で見直さなければ。配信の良いところは、ストップさせたり、戻せたりできるところだ。立ち止まることが映画鑑賞として正しい行為なのかどうかはわからないのだけれど。

→クリストファー・ノーラン→キリアン・マーフィー→アメリカ/2023→109シネマズ菖蒲→★★★★